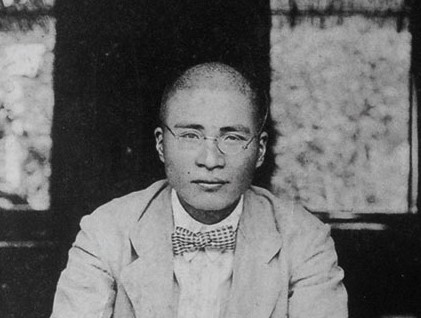

↑ 아사카와 다쿠미

by 김지지

다쿠미, 17년간 조선에서 살다 조선의 흙이 돼

일본의 민예연구가 야나기 무네요시가 머리와 지성으로 조선을 사랑했다면 아사카와 다쿠미(1891~1931)는 가슴과 생활로 조선을 사랑한 일본인이다. 다쿠미는 1931년 40살 나이로 요절할 때까지 17년간 조선에서 조선인처럼 살다 조선 땅에 묻혀 조선의 흙이 되었다. 그는 우리 자신이 전통미의 아름다움과 가치를 알지 못할 때 우리보다 먼저 몸과 마음으로 조선의 미를 상찬했다.

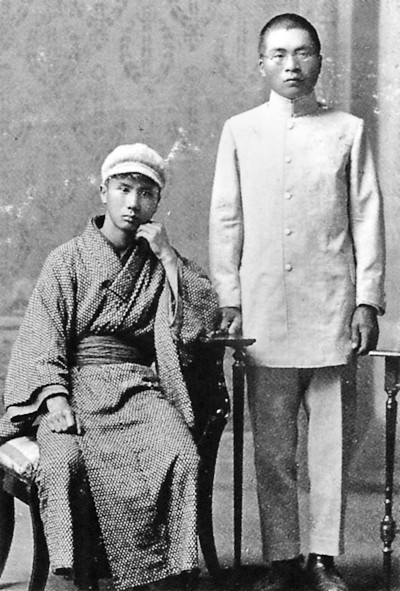

다쿠미가 조선 땅을 처음 밟은 것은 23살이던 1914년 5월이었다. 당시 서울에는 1년 전 소학교 교사로 부임한 형 아사카와 노리타카(1884~1964)가 있었다. 형제는 야마나시현 키타코마군에서 태어나 어려서부터 감리교회에 다니고 조선으로 건너와서도 서울 회현동 경성감리교회에 다녔다. 형 노리타카는 1906년 현립사범학교를 졸업하고 심상소학교 교사로 근무하면서 조각을 배우다가 조선의 공예품에 이끌려 서울의 심상소학교 교사를 자청해 1913년 5월 남대문심상소학교 교사로 부임했다. 조선 땅에서 그가 먼저 달려간 곳은 고려청자와 조선백자가 있는 창경궁의 이왕직 박물관이었다.

조선백자의 아름다움에 매료된 그는 틈틈이 백자를 사 모으며 조선 도자기를 연구했다. 방학 때는 도쿄로 건너가 조각을 배웠다. 1914년 9월 야나기 무네요시의 도쿄 집을 찾아가 조선백자 ‘청화백자추초문각호’를 선물한 것도 야나기가 보관하고 있던 로댕의 조각품을 보기 위해서였다. 지금 일본 민예관에 소장되어 있는 이 백자 항아리는 야나기가 조선을 방문하는 계기가 되었다는 점에서 역사적 의미가 있다. 노리타카는 1919년 4월 교사를 그만두고 일본으로 건너가 조각에 몰두했다.

동생 다쿠미는 일본에서 1909년 현립농림학교를 졸업하고 국유림을 관리하는 관청에 근무하다가 1914년 5월, 형이 있는 조선으로 건너왔다. 다쿠미는 1914년 7월 조선총독부 산림과 산하 임업시험소(현 국립산림과학원)의 고용원으로 취직, 조선산 수목과 외국산 수종의 양묘 시험 재배에 종사했다. 이후 조선에서 눈을 감는 마지막 날까지 17년 동안 조선의 산림녹화 사업에 종사하면서 조선 낙엽송의 양묘(1916년)를 성공시키고 잘 자라지 않는 종자를 노천에 매장하는 방법으로 싹을 틔우는 ‘노천매장법’을 확립하는 성과를 거뒀다. 당시 조선 잣나무는 2년간 길러야 양묘에 성공할 수 있었지만 다쿠미가 고안한 양묘법 덕분에 1년으로 단축되었고 지금도 이 방법이 사용되고 있다. ‘싸리나무의 종류’, ‘민둥산 이용에 대해’ 등 여러 편의 글과 논문도 관련 회보에 발표했다.

#아사카와다쿠미 #아사카와노리타카 #야나기무네요시 #조선민족미술관 #낙엽송 #도자기 #백자 #임업 #산림녹화

☞ 전문(全文)을 다른 곳으로 옮겼습니다. 클릭!!