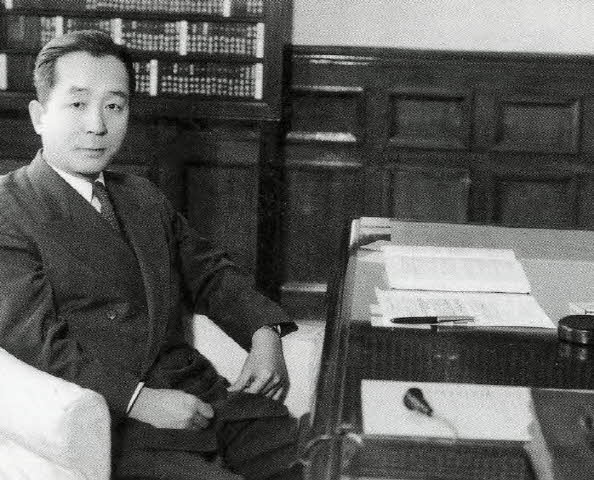

↑ 제헌국회 헌법기초위원회 위원들이 이승만(앞줄 가운데) 국회의장과 자리를 함께했다.

☞ 1987년 개헌을 중심으로 살펴본 역대 개헌이 궁금하면 클릭!!

by 김지지

1948년 대한민국 첫 헌법 제정의 세 주역은 유진오, 행정연구회(최하영), 권승렬

1945년 8월 해방 후 미 군정을 거쳐 남한만의 단독정부 구성이 논의되고 있을 때, 개별적으로 새 정부의 헌법 초안을 만드는 개인이나 단체가 있었다. 먼저 관심을 보인 그룹은 일제 시대 고위관리 출신들의 모임인 ‘행정연구회’였다. 일제 때 법률 공부를 한 사람들이 헌법 초안을 만들어야 한다는 신익희의 제안에 따라 최하영의 주도로 행정연구회 첫 모임이 열린 것은 1945년 12월 17일이었다. 최하영(1908~1978)은 도쿄제대 법문학부를 졸업하고 1933년 고등고시에 합격한 후 조선총독부에서 근무했던 관료 출신이었다. 해방 직전에는 오늘날로 치면 청와대 정책수석 정도에 해당하는 총독부 관방농상과장으로 재직하다가 해방 후 관직에서 물러나 있었다. 행정연구회는 1946년 1월 10일부터 3월 1일까지 독일의 바이마르 헌법을 참고해 1단계 헌법 초안을 만들었다가 2년 뒤인 1948년 5월 제헌의회 개원을 앞둔 시점에 2단계 헌법 초안을 준비했다.

당시 행정연구회와 별개로 헌법 초안을 작성하느라 분주했던 사람은 오늘날 ‘대한민국 헌법의 아버지’로 불리는 유진오(1906~1987)였다. 유진오는 경성제대 법문학부 1회 졸업생으로 일제 하에서는 보성전문 교수로 재직하면서 언론인과 작가도 활동했다. 해방 후에는 미 군정에서 향후 대학교육의 근간이 될 법령 초안을 마련하고 남조선과도정부 때는 사법부 내 조선법전편찬위원회의 하부 조직으로 구성된 헌법기초위원회 위원으로 활동했다. 유진오가 홀로 헌법 초안을 작성한 것은 1948년 1월이었다.

행정연구회와 유진오는 이처럼 따로 작업을 진행하다가 1948년 5월 신익희의 중재로 만나 각자 만든 헌법 초안을 비교·검토했다. 당시 행정연구회 소속 회원들은 5월 14일부터 2단계 헌법 초안을 논의하고 있었다. 모인 사람들은 9명이었는데 이 가운데 특히 중요한 역할을 한 사람은 유진오와 최하영이었다. 이들이 헌법 초안 최종안을 완성한 것은 제헌국회가 개원하기 불과 몇 시간 전인 5월 31일 새벽 2시였다. 세칭 ‘유진오안’인데, 유진오는 자신이 작성한 헌법 초안을 토대로 행정연구회와 함께 심의했기 때문에 ‘유진오안’이라고 불리는 것이 당연하다는 입장이지만 행정연구회 소속 최하영은 다른 주장을 폈다.

최하영은 세칭 ‘유진오안’이 사실은 행정연구회의 2단계 헌법 초안을 토대로 완성한 것이지만 자신들이 일제 때 관리를 지낸 사람들이었기 때문에 대놓고 떠드는 것이 부담스러워 사회적으로 혹평을 받지 않고 학교에서 법률을 강의한 경험을 가진 유진오의 이름으로 제헌의회 법전기초위원회에 제출토록 한 것이라고 주장했다. 그러면서 1946년 3월 행정연구회가 만든 1단계 헌법초안을 ‘기본’으로 하고 유진오의 사안(私案)을 ‘참고’로 해서 행정연구회 2단계 헌법초안을 만들었는데 그게 ‘유진오안’으로 불렸다고 주장했다. 최하영은 1948년 8월 이승만 정권이 출범한 후에는 심계원장(오늘날의 감사원장)을 지냈다.

#헌법 #제헌헌법 #최하영 #유진오 #제헌의원 #국호 #대한민국 #권승렬 #이승만

☞ 전문(全文)을 다른 곳으로 옮겼습니다. 클릭!!