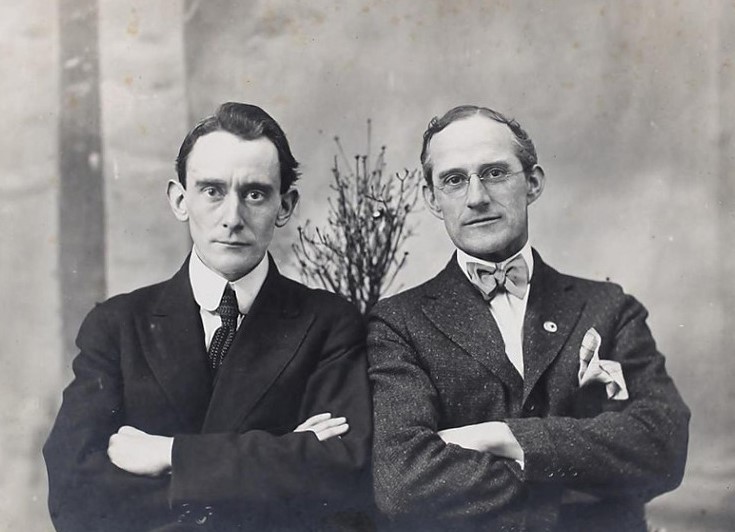

↑ 기념우표. 프랭크 윌리엄 스코필드(왼쪽)와 조지 루이스 쇼

우정사업본부가 제78주년 광복절을 맞아 2023년 8월 14일 ‘대한독립에 헌신한 외국인’을 주제로 한 기념우표 62만 4000장을 발행할 예정이다. 이 기념우표에는 프랭크 윌리엄 스코필드(1889~1970·한국명 석호필)와 조지 루이스 쇼(1880~1943)의 초상이 담겼다. 두 사람 중 스코필드의 삶을 알아본다.

☞ 조지 쇼가 궁금하면 클릭!!

1916년 세브란스 의전 교수로 한국과 인연 맺어

1916년 이른 봄, 캐나다 토론토대의 온타리오 수의대학에서 학생들을 가르치고 있는 프랭크 윌리엄 스코필드(1889~1970)에게 멀리 조선에서 날아온 편지 한 통이 배달되었다. 세브란스 의학전문학교 교장 올리버 에비슨이 보낸 편지에는 “세브란스 의전에서 세균학 강의를 맡아주었으면 좋겠다”는 내용이 적혀 있었다. 스코필드는 요청을 받아들여 1916년 10월 아내와 함께 조선에 도착, 세브란스 의전 교수로 부임했다.

영국 워릭셔주 럭비시에서 태어난 스코필드에게 조선은 완전히 낯선 나라가 아니었다. 1897년 여름 어느 날 아버지가 교수로 근무하는 영국 클리프대에 유학 중인 여병현이라는 조선인을 수차례 만나 조선이라는 나라를 어렴풋이 알고 있었기 때문이다. 스코필드는 1905년 영국에서 고교를 졸업했으나 가정 형편이 어려워 바로 대학에 진학하지 못하고 농장에서 일을 했다. 돈을 모아 대학에 진학하려 했으나 좀처럼 돈이 모이지 않자 영국에서는 아무리 발버둥쳐도 대학에 갈 수 없다는 결론을 내리고 1907년 2월 영국령인 캐나다의 토론토로 이주했다.

농장에서 반년 남짓 일한 결과 대학에 들어갈 수 있는 돈이 모여 토론토대 온타리오 수의과대학에 입학했다. 그런데 장학금을 받기 위해 낮이고 밤이고 공부하던 1909년 여름 갑자기 소아마비에 걸려 왼쪽 팔과 오른쪽 다리가 마비되었다. 그래도 공부를 계속해 1910년 대학을 졸업하고 온타리오주 세균학연구소에서 근무했다. 1911년에는 토론토대에서 수의학 박사학위를 받고 1914년 모교의 세균학 강사가 되었다. 그러던 중 에비슨 박사의 편지를 받고 조선행을 결정한 것이다.

스코필드는 조선에 도착한 후 19년 만에 여병현을 다시 만나 재회의 기쁨을 나누고 이상재 등 조선의 민족 지도자들과 광범위하게 교제했다. 한국에서는 스코필드와 발음이 비슷한 ‘석호필(石虎弼)’로 불렸다. 스코필드는 돌 ‘석(石)’이 자신의 철석같은 굳은 의지를 나타내고 범 ‘호(虎)’가 자신이 호랑이같이 무서운 사람임을 보여주며 도울 ‘필(弼)’이 영어로 알약을 나타내는 ‘pill’과 발음이 같아 의학과 연관이 있다며 자신의 한국식 이름을 좋아했다. 세브란스에서 위생학과 세균학을 가르치는 스코필드의 한국 생활은 전반적으로 순조로웠으나 아내가 히스테리 발작을 일으켜 만삭의 몸으로 캐나다로 돌아간 후에는 홀로 남아 강의와 선교를 병행했다. 그러던 중 1919년 2월 5일, 그를 찾아온 독립운동가 이갑성의 부탁을 받고 3·1 운동 관련 임무를 맡게 되었다. 국제 사정을 알려주는 역할이었다. 스코필드는 우드로 월슨 미국 대통령이 발표한 ‘민족자결주의’에 대한 정보도 알려주었다.

1919년 3월 1일, 마침내 만세 소리가 서울의 하늘에 메아리치자 시위 현장을 부지런히 카메라에 담았다. 3·1만세운동 후에는 보고 느낀 것을 기록해 일본인이 서울에서 발행하는 영자신문 ‘서울 프레스’에 수차례 게재했다. 당시 ‘서울 프레스’는 한국에 있는 외국인들에게 일본의 정책 선전을 목적으로 하는 어용신문이었지만 일본인 사장은 일본 정부에 비판적이었다.

#스코필드 #제암리 #31운동 #훈장 #석호필 #여병현 #세브란스의전 #우표

☞ 전문(全文)을 다른 곳으로 옮겼습니다. 클릭!!