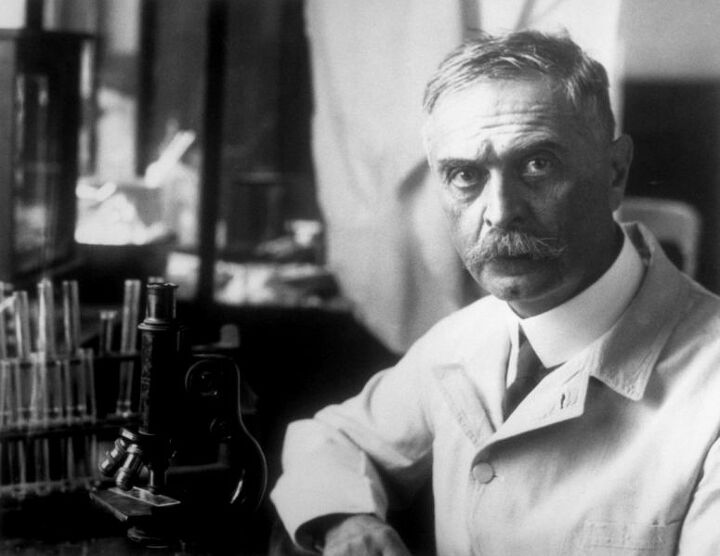

↑ 카를 란트슈타이너

세계 헌혈자의 날(6월 6일)은 란트슈타이너 출생일

수혈은 의학 역사상 가장 많은 목숨을 구한 위대한 발견이다. 하지만 수혈이 비로소 가능해진 것은 20세기 초였다. 그전까지는 실패와 좌절의 연속이었다. 혈액과학이 비로소 실험과학의 영역으로 들어온 것은 영국인 의사 윌리엄 하비가 혈액은 심장, 동맥, 모세혈관, 정맥을 통해 온몸을 순환한다는 사실을 밝혀낸 1613년부터다. 이후 다양한 방법으로 수혈이 시도되었다. 기록상 인류 최초의 수혈은 1665년 영국인 의사 리처드 로워가 특정 개의 동맥과 다른 개의 정맥을 갈대 대롱으로 연결해서 동맥피가 정맥 속으로 흘러 들어가게 한 실험이었다.

사람을 대상으로 시행한 최초의 수혈은 프랑스 루이 14세의 주치의였던 장 바티스트 드니가 1667년 죽어가는 15세 소년의 정맥에 송아지의 피를 주사한 것이다. 장 드니는 소년의 피를 빼내고 송아지의 피를 수혈한 실험 결과에 대해 “환자는 수혈 후 곤히 잠을 잤다. 이튿날 일어나자마자 엄청나게 시커먼 소변을 누는데 마치 숯을 섞은 것 같았다”는 기록을 남겼다. 당시 드니는 검은 소변을 환자의 몸속에서 환자를 미치게 했던 나쁜 물질인 ‘검은 담즙’이 빠져나온 것이라고 생각했다. 환자가 계속 살아 있어 수혈 치료도 성공적이었다고 자평했다. 하지만 환자는 몇 개월 후 사망했다. 이후 파리의사회는 자신들의 허가 없이는 수혈을 하지 못하도록 공표했다. 영국 역시 모든 수혈을 불법행위로 규정했다. 가톨릭 교황까지 수혈 금지 칙령을 내려 새로운 치료법으로 등장했던 수혈 치료는 막을 내렸다.

오랫동안 금지된 수혈이 다시 시작된 것은 영국의 산부인과 의사 제임스 브룬델 덕분이었다. 그때까지만 해도 수혈을 할 때는 사람이 아닌 동물의 피를 이용했다. 그러나 브룬델은 1818년 위암으로 죽어가는 환자에게 사람의 피를 수혈했다. 환자는 일시적으로 나았지만 사흘을 넘기지 못했다. 브룬델은 1829년에도 혈액 제공자의 동맥과 환자의 정맥을 서로 연결하는 복잡한 특수 장치를 만들어 수혈을 시도했다. 출산 시 과다 출혈로 죽어가던 여성에게 3시간 동안 조수의 피를 수혈했던 그 순간을 브룬델은 “환자는 마치 자신의 몸에 생명을 불어넣은 것 같다고 말했다”고 기록했다. 이후 여러 의사가 수혈을 시도했으나 대부분 실패로 끝이 났다. 당시는 이유를 알 수 없었지만 사실은 서로 다른 혈액을 섞었을 때 일어나는 응집과 용혈반응으로 모세혈관이 막혀 목숨을 잃었던 것이다. 응집은 적혈구가 엉겨서 덩어리지는 현상이고 용혈은 적혈구가 파괴되는 현상이다.

역사상 가장 많은 사람의 목숨을 구해 낸 인물

수혈 실패에 대한 의문은 20세기 초에야 풀렸다. 오스트리아의 카를 란트슈타이너(1868~1943)가 주인공이었다. 란트슈타이너는 오스트리아 빈에서 유대인으로 태어났다. 하지만 당시 오스트리아·헝가리 제국에서 의사가 되려면 가톨릭 신자여야 했기 때문에 대학생 때 가톨릭으로 개종했다. 1891년 빈대 의과대를 졸업하고 빈대의 병리해부학연구소에서 면역과 항체를 연구했다. 그러던 중 1899년 한 연구자가 양의 적혈구를 개의 혈청과 섞었더니 2분도 안 되어 양의 적혈구가 모두 응집되거나 용혈되는 반응을 보였다는 연구 결과를 알게 되었다.

란트슈타이너는 1900년 사람의 혈액에서도 같은 현상이 나타나는지를 실험했다. 그는 자신과 실험실 연구원 5명 등 모두 6명에게서 피를 추출한 뒤 각각 분리한 혈청과 적혈구를 교차로 섞어 모두 36개의 조합을 실험했다. 그 결과 16개의 조합에서 응집 현상이 일어났고 6개는 혈청과 적혈구 제공자가 같아서 응집 현상이 일어나지 않았다. 나머지 14개 조합에서는 혈청과 적혈구 제공자가 달랐지만 응집 현상이 일어나지 않았다. 란트슈타이너는 산모 6명(36개 조합)과 건강한 사람 22명(144개 조합)의 피도 뽑아 혈청과 적혈구를 교차해 섞어 보았다. 결과는 마찬가지였다.

계속적인 실험 결과 사람의 혈액 속에는 다른 사람의 적혈구를 응집시키는 물질인 ‘응집소’가 존재하고 응집소에는 응집소 알파와 베타 2가지가 있다는 사실을 알게 되었다. 란트슈타이너는 1901년 알파 응집소에 응집이 일어나는 혈액형을 A형, 베타 응집소에 응집이 일어나는 현상을 B형, 두 가지 응집소에 모두 응집이 일어나지 않는 유형을 C형으로 명명했다. 연구 결과는 1901년 11월 14일 ‘혈액의 응집 현상’이라는 제목의 논문으로 발표되었다. 1902년에는 란트슈타이너의 제자들이 두 가지 응집소 모두에서 응집이 일어나는 혈액형인 AB형을 찾아냈다. 이로써 수혈은 이론상 가능해지고 란트슈타이너는 ‘역사상 가장 많은 사람의 목숨을 구해 낸 인물’로 칭송받게 되었다.

수혈은 마취법의 발견·발전과 더불어 인류의 생명을 연장시키는 데 기여

문제는 채혈한 혈액이 몇 분 만에 굳는다는 것이었다. 이 때문에 1907년부터 1913년까지 뉴욕의 병원에서 수혈한 횟수가 1년에 50건 정도에 불과할 정도로 수혈이 확산하지는 못했다. 그러던 중 1914년 리처드 루이손이라는 뉴욕의 의사가 혈액에 구연산나트륨을 첨가하면 응고되지 않는다는 사실을 밝혀냈다. 덕분에 인류는 혈액을 용기에 담아 수혈할 수 있게 되고 1차대전 때는 수많은 군인들이 죽음의 문턱에서 벗어나게 되었다. 이후 수혈은 마취법의 발견·발전과 더불어 인류의 생명을 연장시키는 데 결정적인 기여를 했다.

란트슈타이너는 1908년 빈대의 병리학 교수로 부임해 연구 활동을 계속하다가 1923년 미국의 록펠러의학연구소로 옮겼다. 그때까지 1, 2, 3, 4 혹은 A, B, C 등으로 나라마다 다르게 표기하던 혈액형을 A, B, AB, O형으로 통일하자고 제창해 오늘날의 ABO형을 탄생시켰다. C형은 항원이 없기 때문에 란트슈타이너는 ‘없다’는 의미로 숫자 ‘0(제로)’이라고 개칭했다. ‘0’은 머지않아 알파벳 ‘O’로 바뀌었으나 지금도 숫자 ‘0’을 쓰는 나라도 있다.

란트슈타이너는 ABO 혈액형 말고도 1926년 MN식 혈액형과 P 혈액형을 더 발견했다. 이후 수많은 혈액형이 다른 과학자들에 의해 발견되었는데 ‘루이스’(1940), ‘켈’(1946), ‘더피’(1950), ‘키드’(1951), ‘디에고’(1955) 등 현재는 150여 가지나 된다. 다만 이 가운데 국제수혈학회가 주요 혈액형 분류법으로 고지하는 것은 30여 가지다. 란트슈타이너는 ABO 혈액형을 발견한 공로로 1930년 노벨 생리의학상을 수상했다. 1936년에는 면역학의 명저인 ‘혈청 반응의 특성’을 출간했다.

혈액형에 대한 란트슈타이너의 집념은 말년에까지 이어져 그의 나이 72세 때인 1940년 제자인 알렉산더 위너 등과 함께 중요한 혈액형 분류법인 ‘Rh’ 혈액형을 발견했다. 란트슈타이너는 붉은털원숭이(Rhesus)의 혈액을 토끼에 주사한 뒤 토끼 혈청을 추출해 사람의 혈액과 섞었을 때 응집이 일어나는 혈액을 Rh+, 응집이 일어나지 않는 혈액을 Rh-라고 명명했다. Rh 발견은 면역혈액학 분야를 한단계 더 발전시키고 법의학 발달에 큰 몫을 했다.

란트슈타이너는 1943년 6월 26일 생을 마감했다. 그때까지 340여 편의 논문을 발표하고 그 중 많은 연구 내용이 각 과학 분야의 눈부신 발전을 가져오는 견인차 역할을 했다. 오스트리아는 1,000실링짜리 자국 지폐에 란트슈타이너의 모습과 업적을 담아 기념하고 있다. 오늘날 세계는 란트슈타이너의 출생일인 6월 14일을 세계 헌혈자의 날로 기념하고 있다.

일본 학자, 조선인은 열등하다는 논리를 혈액형에 접목해

그러면 혈액형으로 사람의 성격이나 명석의 정도를 가늠하는 것이 정말 과학적으로 가능할까. 결론부터 말하면 틀린 얘기이다. 그런데도 어쩌다 이런 식의 그릇된 우생학적 규정이 횡행하게 된 것일까. 발단은 독일의 생물학자 루트비히 히르슈펠트가 1919년 의학전문지 ‘랜싯’에 게재한 ‘인종별 혈액의 혈청학적 차이’라는 조사 결과였다. 그는 1차대전 당시 8,500여 명의 혈액형을 분류해 ‘진화한 민족일수록 B형보다 A형이 많다’는 연구 결과를 발표했다. 근거는 A형인 사람 수를 B형인 사람 수로 나눈 값을 ‘생화학적 인종계수’로 만들었더니 서유럽인들은 모두 2.0 이상을 넘은데 비해 흑인이나 아시아인들은 그 이하였다는 것이다. 인종계수에 따르면 영국인(4.5), 프랑스인(3.2), 이탈리아인(2.8), 독일인(2.8), 오스트리아인(2.5) 등의 순으로 높은 반면 유대인이나 러시아인은 1.3에 그치고 흑인은 0.8이었다. 베트남인, 인도인들은 0.5에 불과했다.

그의 연구는 결국 1930년대 독일 나치 정권이 우생학을 내세워 유대인의 말살을 꾀하는 ‘단종법’을 제정하는데 영향을 미쳤다. 히르슈펠트는 인종계수가 2.0 이상을 ‘유럽형’, 1.3 미만은 ‘아시아·아프리카형’, 2.0~1.3 사이의 아라비아인(1.5), 터키인(1.8), 러시아인(1.3), 유대인(1.3) 등은 ‘중간형’으로 분류했다. 그러나 혈액형별로 성격이나 지능지수를 따지는 이런 방식이 틀렸다는 것을 입증하는 대표적인 사례가 있다. 미국 나바호 인디언과 브라질 보로로 인디언들인데 나바호 인디언은 전원 O형 아니면 A형이고, 보로로 원주민은 모두 O형이기 때문이다.

히르슈펠트의 인종계수 논리가 우리나라에 들어온 것은 1922년이었다. 경성의학전문학교 외과교실의 기리하라 신이치 교수와 그의 제자 백인제가 조선총독부의원의 외래환자, 병원 직원, 경성감옥 재소자를 대상으로 재조선 일본인 502명, 조선인 1,167명을 조사한 결과를 1922년 7월 ‘도쿄의사신지’에 발표했는데, 조선에 있는 일본인의 인종계수는 1.78인데 비해 조선인은 평균 1.07(0.83~1.41)로 아시아·아프리카형에 속한다는 것이다. 조선인은 열등하기 때문에 식민 지배를 받을 수밖에 없다는 논리를 혈액형에 접목한 것이다.

일제시대 조선인에 대한 혈액형 조사는 1926년 경성제대 의학부가 설립된 후 더욱 활발해져 1934년까지 총 4년에 걸쳐 2만 4,929명을 대상으로 재차 실시되었다. 조선을 북부(0.99), 중부(1.05), 남부(1.25)로 나눠 실시한 이 조사에서도 평균 인종계수는 1.07로 역시 기존의 ‘아시아·아프리카형’ 범주를 벗어나지 않았다. 일제의 이런 결론은 조선인 전체보다 조선 북부와 조선 남부라는 지역 범주가 더 중요하다는 것을 암시함으로써 조선이라는 하나의 민족 범주를 해체하기 위한 목적이 컸다. 그러나 이 모든 시도는 과학적 근거가 없음이 밝혀졌다. 미국의 석학 재러드 다이아몬드도 자신의 저서 ‘총, 균, 쇠’에서 “미국의 많은 심리학자가 아프리카에서 건너온 흑인들이 유럽에서 건너온 백인보다 선천적으로 지능이 낮음을 입증하려고 수십 년 동안이나 노력했지만 허사였다”고 지적했다.