by 장상인 JSI 파트너스 대표

하멜의 발자취를 찾기 위해서 서귀포로 갔다. 눈보라를 뚫고서 어렵게 용머리 바위에 다다랐다. 용의 머리 같다고 해서 붙여진 이름. 이름에 걸맞게 성난 파도와 맞장 뜨면서 생성된 바위들의 상흔은 기암절벽으로 변신해 오히려 멋진 볼거리를 제공했다. 그 바위 옆에는 하멜 일행이 탔던 상선 ‘스페르베르(Sperwer)호’의 축소판이 서있고, 산방산의 거대한 바위 아래 작은 기념비 하나가 홀연히 서 있다. 다름 아닌 ‘하멜 기념비’다.

헨드릭 하멜(Hendrik Hamel)

우리 역사 속에 유명한 인물로 각인된 ‘헨드릭 하멜(Hendrik Hamel, 1630-1692)!’

하멜을 비롯해 64명을 실은 상선 ‘스페르베르호’는 1653년 8월 16일 새벽, 풍랑을 만나 어둠 속에서 산산조각이 났고, 살아남은 36명은 파도와 함께 대정현 모슬포 부근의 해안으로 떠밀려왔다. 참으로 기구한 운명의 장난이다.

필자는 하멜 기념비 앞에 홀로앉아 서귀포 앞바다를 내려다봤다. 하멜의 배를 난파시킨 집채 같은 파도는 아니었으나, 거친 파도가 흰 거품을 내품으며 성난 모습으로 몰려오고 있었다.

‘저 거친 파도가 28명의 고귀한 생명을 앗아갔고, 36명의 운명을 전복(顚覆)시켰도다.’

‘살아남은 36명은 어떠했을까?’

해변에서 텐트를 치고 며칠 간 목숨을 부지하던 하멜 일행은 관가에 끌려가 문초를 받았다. <하멜표류기/ 서해문집>에 쓰여 있는 난감했던 당시의 상황을 더듬어 본다.

“우리는 손짓 발짓 해가며 ‘일본에 있는 나가사키로 가려고 했다’는 걸 말해보려 했으나 소용이 없었다. 우리는 서로 의사소통이 안됐고, 그들은 ‘야판(Japan)’이라는 말을 몰랐다. 그들은 ‘야판(Japan)’을 ‘왜(倭)’ 또는 ‘일본’이라고 불렀기 때문이다.”

호시탐탐 탈출의 기회를 엿보며 낯선 조선 땅에서 서럽게 살던 하멜은 1666년 탈출에 성공, 13년 20일만에 조선을 벗어나 일본 나가사키의 히라도(平島)에 도착했다. 그토록 그리던 ‘데지마(出島)’의 품에 안긴 것이다.

다시금, 김영희의 장편 <소설 하멜>에 묘사된 하멜의 기쁜 마음을 떠올려본다.

“그래. 여긴 나가사키. 데지마(出島)의 네덜란드 상관(商館)이지. 데지마 상관은 네덜란드 동인도회사의 극동 무역 본부다. 나는, 아니 우리 일행 8명은 조선에서 13년 20일이라는 긴 억류생활 끝에 목숨을 건 탈출로 내 회사·우리 회사의 따뜻한 품으로 돌아왔어. 그건 꿈이 아니면 기적이었다.”

생각만 해도 기적 같은 일이다. 하멜이 13년 20일 동안 낯설고 닫힌 조선에서 모진 삶을 살아야 했기에, 그의 탈출은 꿈과 기적을 넘어 새로운 탄생이었으리라.

데지마는 에도막부의 쇄국정책으로 만들어진 인공 섬

하멜 기념비 앞에서 하멜과 데지마를 그려본 지 한 달 후, 전남대 역사탐방 팀(단장: 황상석 박사)과 함께 나가사키의 데지마를 찾았다. 원폭박물관에서 너무 많은 시간을 보낸 탓에 데지마 기념관의 관람 시간이 그리 넉넉하지 못했으나, 예정대로 강행했다. 일단 큰길에 차를 세우고 작은 다리를 건너서 기념관 입구로 갔다.

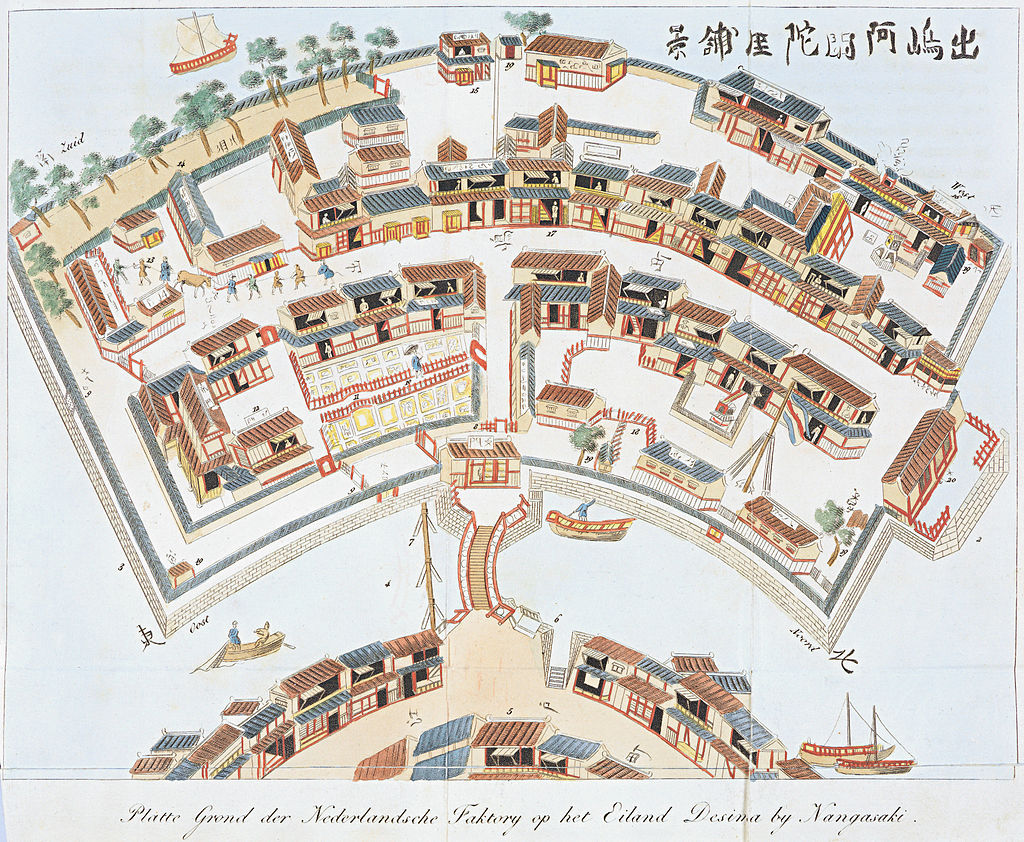

데지마는 1634년 에도막부(江戶幕府)의 쇄국정책에 의해서 만들어진 인공 섬이다. 부채꼴 모양의 섬의 면적은 1.5㏊(약 4,000평). 당초에는 포르투갈 사람들을 관리할 목적으로 만들어졌으나, 막부가 그리스도교의 확산을 막기 위해 1639년 그들을 추방한 후에는 잠시 무인도가 되기도 했다. 2년 후인 1641년부터 1859년까지 약 200년 동안 네덜란드 무역 상관(商館)으로 자리했다.

일본과 서양의 만남은 언제부터 이뤄졌을까?

1543년 포르투갈 선박이 규슈 남단 다네가시마(種子島)에 상륙했고, 네덜란드와의 첫 만남은 1600년 3월 16일 분고노구니(豊後國, 현 오이타현)에서 이뤄졌다. 모두가 풍랑으로 인한 표착(漂着)에 의해서다. 바닷길의 풍랑이 배의 진로를 바꾸어 사람의 운명은 물론 나라의 운명까지 변화시킨 것이다. 네덜란드의 선박 ‘리프데호(Liefde)’에 승선했던 항해사 윌리엄 아담스(William Adams, 1564~1620)는 도쿠가와 이에야스(德川家康, 1542~1616)의 외교 고문을 지냈다. 조선에서 허송세월을 보내다시피 한 하멜과 비교해보면 성공한 케이스다.

아무튼, 네덜란드는 1609년 히라도(平島)에 무역관을 설치했다. 도쿠가와 이에야스로부터 상관 설립 허가를 받았던 것이다. 이 상관은 무역을 위한 것이라기보다는 군사기지로써의 역할이 컸다고 한다. 인도네시아 말루쿠(Maluk)제도의 고급향신료에 대한 이권을 둘러싸고 포르투갈·스페인·영국 등과 대립이 잦았던 시기에, 네덜란드는 능력을 발휘해 막부의 비위를 건드리지 않는 범위에서 막대한 이익을 챙겼다. 네덜란드는 ‘히라도에서 데지마로 상관을 이전하라’는 명령도 무조건 따랐다.

도쿄대 하네다 마사시(羽田正) 교수는 <동인도 회사와 아시아의 바다>라는 책에서 네덜란드의 상술에 대해 다음과 같이 기술했다.

“1637년 당시 회사 전체의 이익 가운데 히라도 상관의 무역이 차지하는 비율이 70%나 됐다. 이 정도의 이익을 볼 수 있다면 네덜란드 상인들은 어느 정도의 굴욕을 감수하더라도 무역관계를 유지하려 했던 것은 당연한 일이었다.”

히라도의 상관이 이처럼 기능을 발휘하게 된 것은 타이완에 상관을 설치해 일본의 은(銀)과 중국의 생사(生絲)에 대한 중계무역 체계를 확립했기 때문이란다. 네덜란드의 동인도회사는 대만 외에도 바타비아(인도네시아 자카르타), 시암, 교지, 캄보디아 등의 특산품을 대량 반입했다. 하멜이 1653년 7월 16일 타이완을 떠나 일본으로 가던 중 풍랑을 만나 제주도에 표류한 것도 이러한 무역 거래를 위한 과정에서 발생한 불의의 사고였던 것이다.

일본의 와키모토 유이치(脇本裕一)는 <거상들의 시대>라는 책에서 “1549년 일본에 기독교를 첫 전파한 프란시스코 사비에르(Franciso de Xavier, 1506~1552)를 비롯한 기독교 선교사들이 앞 다퉈 일본에 진출한 것은 은에 대한 욕심 때문이었을 것이다”는 주장을 폈다. 이는 전혀 근거가 없는 주장이 아니다. 그 당시 은은 오늘날의 달러와 마찬가지로 세계의 통화로 사용됐기 때문이다. 일본은 은을 무기로 생사·설탕·무명·차·도자기·향료 등을 세계 각국으로부터 사들였던 것이다.

데지마 상관의 사람들 중 빼놓을 수 없는 3대 인물이 있다. 의사이면서 박물학자인 엔겔베르트 캠퍼(Engelbert Kampfer, 1651~1716), 의사 겸 식물학자인 지볼트(Philipp Franz Siebold, 1796~1866), 역시 의학·식물학자인 칼 툰베리(Carl P. Thunberg, 1743~1828)이다. 그들은 일본의 이곳저곳을 다니면서 조사한 자료들을 모아 후일 <일본지>, <일본의 식물지>, <일본의 동물지> 등을 출간했다. 이 책들은 일본의 동·식물을 유럽에 알리는 것은 물론 일본의 존재를 알리는데도 크게 기여했다.

관광명소로 다시 태어난 데지마

당초 인공 섬이었던 데지마는 1883년(메이지 16년)부터 8년 간의 하구(河口) 공사 끝에 북측 부분이 사라졌고, 1897년(메이지 30년)부터 7년간에 걸쳐 시행된 항만개량공사에 의해 섬 자체가 없어졌다. 1996년(헤이세이 3년)부터 나가사키시가 170억 엔(약 2000억 원)을 들여 복원 사업을 벌여 오늘의 모습으로 태어난 것이다.

자료관 안에 들어서면 네덜란드 선장이 살던 집(一番船船頭部屋), 상관장의 차석이 살던 집, 상관원의 식당(料理部屋), 수입품을 보관하던 창고(一番蔵), 상관장의 가옥, 일본 측 관리인의 방(乙名部屋), 난학관(蘭学館) 등이 그 당시의 상거래 상황을 느낄 수 있도록 잘 정리돼 있다. 관광명소로 다시 태어난 것이다.

옛날 상관 모습과 물품들을 돌아보는 순간 ‘데지마 기념관이 곧 문을 닫는다’는 방송이 흘러나왔다. 시간이 짧아 아쉽기 짝이 없었으나 발길을 돌려야 했다. 문이 닫히기 직전 전남대 김영술 교수와, 그의 딸 김안나(서울대 정외과)양이 숨을 몰아쉬며 뛰어 나왔다. 이어서 김안나 양은 나에게, 데지마에 대한 소감을 다음과 같이 길게 이야기했다.

“데지마는 그야말로 놀라움 그 자체였습니다. 제가 알았던 일본의 근대화와 강대국으로의 부상은 메이지 유신(1868)부터가 아니라, 서양을 향해 열린 창 데지마를 통해 서양의 문물을 받아 들였다는 점입니다. 조선이 쇄국을 해 서양 제국과의 모든 것을 단절을 했던 것에 비해, 일본은 인공 섬 데지마를 통해 통제와 개방을 전략적으로 운용하면서 서양의 문명을 받아들인 것입니다. 일본인들은 예로부터 새로움에 대한 두려움보다는 호기심을 가지고 적극적으로 국가 이익을 고려한 실용적인 모습을 보이고 있었다는 것을 느꼈습니다.

조선 인조 때 네덜란드인 박연이 있었습니다만, 하멜의 경우는 달랐다고 봅니다. 하멜도 폭풍을 만나 제주도에 표착했습니다. 그들 일행은 여수·순천·남원 등지의 병영에 갈라져 감금된 채 지내다가 일부가 일본으로 탈출했습니다. 일본이 데지마를 통해 난학(蘭學)을 받아들이고 근대화를 시작했던 것처럼, 그 당시 조선이 하멜 일행을 통해 근대화를 시작했다면 어떻게 되었을까요?”

김안나 양은 정치외교학 전공자답게 하멜의 경우를 일본과 비교하면서, 조선의 쇄국 정책에 대해 어른스럽게 비판했다.

한국과 일본, 운명의 갈림길

실제로 하멜은 조선과 일본의 운명의 갈림길은 데지마라고 생각하며, 이를 크게 걱정했다. 김영희의 <소설 하멜>에 묘사돼있는 하멜의 걱정거리를 들여다본다.

“야판(일본)의 지도자들은 국제 감각이 뛰어난 사람들이다. 나가사키라는 작은 관문을 통해서 유럽의 앞선 문물을 받아드리고 중국과도 활발한 무역을 하고 있었다. 하멜은 조선과 야판의 운명의 갈림길은 ‘데지마’라고 생각했다. 언젠가 조선은 일본에 의해 가혹한 시련을 맞을 날이 올 것이라는 생각에 하멜은 불안했다.”

하멜 일행은 조선·소총·천문·의술 등 여러 분야에 상당한 기술을 지니고 있었으나, 당시 임금(효종)을 비롯한 조정에서는 이를 알아보는 안목을 그 누구도 지니지 못했다. 하늘이 내린 절호의 기회를 놓치고 만 것이다.

“저것들은 문자를 아는가?”

“삼강오륜을 알기나 하겠는가?”

“박연에게 시켜 이름이나 하나씩 달아주게 하라”

제주목사 이원진이 하멜 일행을 한양에 데리고 가 임금(효종)을 알현토록 했다. 이 자리에서 임금이 하멜 일행에게 한 말이다. 이들은 이미 난학(蘭學)의 본거지가 된 나가사키로 가다가 풍랑으로 꿈속에서도 보지 못했던 겔파르트(제주도)에 표착하면서 일이 어긋났다.

1993년 12월 27일자 경향신문에 고은 선생이 기고한 <나의 산하, 나의 삶>에 들어 있는 하멜에 대한 부분이다.

‘저것들은 문자를 아는가?’

참으로 캄캄한 지도자(왕)의 질문이다. 이미 글로벌 시대를 살고 있는 네덜란드 사람들에게 ‘문자와 삼강오륜’ 타령을 했으니 말이다. <하멜 표류기>에 의하면 하멜 일행이 임금에게 “자신들을 풀어달라”고 애원했던 대목도 절절하게 나온다.

“임금님! 자비를 베풀어 저희들을 일본으로 보내주십시오. 업무를 마치고 다시 고국으로 돌아가 동포도 만나고, 부모형제와 처자식, 친구, 애인을 만나야 합니다.”

“아니다. 외국인을 국외로 내보내는 것은 이 나라의 관습이 아니다. 여기서 죽을 때까지 살아야 한다. 대신 너희들을 부양해 주겠노라.”

그리고 임금은 그들에게 네덜란드 식으로 춤을 추게 하고 노래도 부르게 하면서, 가지고 있는 재주를 내보이도록 했다. 그들에게 내재(內在)한 선진 기술을 찾지 못하고, 춤과 노래에만 박장대소했으니 실로 안타까운 일이 아닐 수 없다.

도쿠가와 막부, 쇄국정책 펴면서도 서구 학문과 사상 유입… 난학(蘭學)으로 발전시켜

난학(蘭學)을 일본어로는 란가쿠라고 한다. 에도시대(1603~1867)부터 메이지 시대(1868~1912) 초기에 네덜란드어를 통해 서구의 과학·기술을 연구하고 서구에 대한 지식을 얻었던 네덜란드 학문을 말한다.

도쿠가와 막부(德川幕府)는 쇄국정책을 펴면서도 부분적으로 문을 연 히라도와 데지마의 상관(商館)을 통해서 서구의 학문과 사상을 유입했다. ‘오란다 통사(阿蘭陀通詞)’라는 전문 통역관 겸 상무관들을 키웠던 것이다.

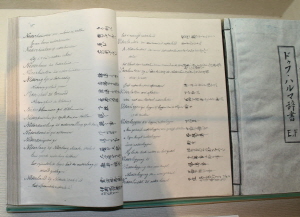

나는 데지마 전시관의 난학 코너에서 많은 시간을 할애했다. 난학과 관련한 볼거리가 많았기 때문이다. 특히, 많은 세월이 흘렀어도 필체가 살아 있는 <즈푸 할마> 사전에 눈이 갔다. 이 <즈푸 할마>는 네덜란드어-일본어 사전이다. ‘네덜란드어-프랑스어’ 사전인 <할마>를 데지마 상관장 헨드릭 도프(Hendrik Doeff, 1777~1835)가 일본어로 번역하고, 이를 일본인이 정리한 것이다. 그래서, <도프 할마>라고도 한다. 네덜란드 상관장의 근무기간이 대체로 1년이었으나, 헨드릭 도프는 무려 14년이나 근무했다고 한다. 그 결과 <즈푸 할마>가 탄생했다.

그 당시 네덜란드어를 가르치던 오사카의 오가타주쿠(緖方塾)에서는 이 사전을 보물처럼 소중하게 관리했다. 단 하나 밖에 없는 사전이었기 때문이다. 이 한권의 사전을 5~10명의 학생들이 한 방에 옹기종기 둘러앉아 돌려가면서 공부했으며, 방 밖으로 가지고 나가지 못하도록 했다.

그리고, 또 하나의 보물인 ‘란가쿠고토하지메(蘭学事始)’를 볼 수 있었다. 이 책의 저자는 ‘난학의 선구자’라고 일컫는 스기타 겐바쿠(杉田玄白, 1733~1817)이다. 그는 자신의 사후에 난학의 초창기 사실(史實)이 후세에 잘못 전해지는 것을 우려해 자신이 기억하는 당시의 일을 모두 기록으로 남겼다. 일본인들의 기록 정신이 다시 한 번 느껴지는 대목이다.

스기타 겐바쿠는 1814년에 일단 자료를 정리하고, 수제자인 오오쓰키 겐타쿠(大槻玄沢, 1757~1827)에게 교정을 맡겼다. 1815년 책이 완성됐을 때 그의 나이는 83세. 책이 완성된 2년 후, 그는 85세를 일기로 생을 마쳤다. 책의 원제목은 ‘란도고토하지메(蘭東事始)’. 그러나, 아쉽게도 원본은 사라지고 사본만 남았다. 그 사본도 간다 타카히라(神田孝平, 1830~1898)가 우연히 길가 노점상에서 발견했다.

이어서, 메이지 2년인 1869년 후쿠자와 유키치(福沢諭吉)를 비롯한 뜻있는 사람들이 <란가쿠고토하지메(蘭学事始)>라는 제목으로 재발간해 오늘에 이르렀다. <란가쿠고토하지메>는 서양 의학을 배우려는 사람들에게 대단히 유익한 책이었고, 문학성도 높은 것으로 알려져 있다(데지마 자료관).

일본에서의 난학은 그 만큼 큰 의미를 지니고 있으며, 일본의 서양 사상과 의학 분야에 지대한 영향을 미쳤던 것이다.

후쿠자와 유키치와 난학

난학과 관련해 일본 돈 1만 엔 권(券)의 지폐 속에 들어 있는 후쿠자와 유키치(福沢諭吉, 1835~1901)에 대한 이야기를 지나 칠 수 없다. 규슈 나카스 번에서 하급무사(후쿠자와 하쿠스케)의 아들로 태어난 후쿠자와 유키치는 한문 서적밖에 읽은 적이 없었다. 1854년 2월 그는 생활고를 해결하기 위해 형을 따라 나가사키로 갔다. 이것이 난학과의 운명적 만남이었다. 가와무라신지(川村眞二)의 저서 <후쿠자와 유키치>를 통해 난학과 관련한 그의 일화를 간략하게 옮겨본다.

“후쿠자와의 유학 목적은 난서(蘭書)를 읽고 네덜란드 말을 배우며, 서양의 포술을 익히는 것이었다. 친지의 식객으로 있으면서 난학 의사나 네델란드 통역관의 집을 드나들었다. 가난했기 때문에 수업료를 내고 난학을 정식으로 배우는 것은 불가능했고, 잡일을 도와주고 네덜란드 책 읽기를 배우는 정도였다.”

후쿠자와 유키치가 난학을 배우기 위한 결심을 했는데도 집안의 반대가 무척 심했다. 친척들은 모두 서양을 혐오했기 때문이다. 부친 격인 그의 작은 아버지의 고함에 지붕이 내려 앉을듯했다.

“쓸데없는 소리 마라. 형이 죽어 네가 가업을 잇게 됐으니, 국가를 위해 온 힘을 다해 봉사해야 한다. 네덜란드 학문 따위를 배우겠다니… 한심한 놈!”

그러나 그는 난학 만이 살길이라면서 난학의 가치·유용성·매력을 가슴에 담고 난학에 대한 자신의 능력을 키워나갔다.

“난학 공부는 호랑이 등에 올라탄 것과 같았다. 소년의 혈기가 있어서 가능했다.”

호랑이는 매우 위험한 동물이다. 한 발 삐끗하면 후쿠자와도 호랑이 밥이 되고 만다. 난학은 근본적으로 사물에 대한 시각을 바꿔준다. 사용하기에 따라 일본의 봉건제에 대변혁을 가져다 줄 학문이었기 때문이다(川村眞二의 저서 ‘후쿠자와 유키치’).

주위의 반대를 무릅쓰고 난학에 빠졌던 후쿠자와 유키치는 1858년 독자적으로 네덜란드 어학교 ‘란가쿠쥬쿠(蘭學塾)’를 에도에 열었다. 1868년 주쿠(塾)를 이전하면서 ‘게이오 기주쿠(慶應義塾)’로 개칭했는데, 이것이 오늘날 게이오(慶應)대학의 기원이다. 그는 평생을 인재양성에 심혈을 기울였고, 서구 문명의 수용을 적극 권유하는 저술활동을 계속했다. <학문의 권유>, <문명론의 개략> 등 서적이 베스트셀러가 됨으로써 일본 지식층의 반열에 오르게 됐다. 가난한 하급무사의 아들이었던 그의 노마디즘(nomadism)은 난학과 영어를 섭렵하면서 호랑이 등을 타고 학문의 곡예(?)를 계속했던 것이다.

일본의 도쿠가와 막부는 기독교 탄압 등 쇄국에 온갖 수단을 동원했다. 권력 유지를 위해서다. 그러나, 역사의 도도한 흐름은 막을 수 없었다. 나가사키에 인공 섬 데지마를 만들어 네덜란드와의 교역만 허용했으나, 난학의 유입은 막부의 쇄국을 무너뜨리는 또 다른 힘으로 작용했다.

데지마와 작별을 고하고 발길을 돌리는 순간, 멀리 산 위에서부터 화톳불 같은 전등이 하나 둘 켜지기 시작했다. 나가사키 야경의 찬란한 향연을 기대하며 언덕길을 올랐다. 불현듯 여행은 시간을 버리는 것이 아니라 배움을 쌓아가는 소중한 노마드(nomad)라는 생각이 들었다.

장상인 JSI 파트너스 대표

대우건설과 팬택에서 30여 년 동안 홍보업무를 했다. 2008년 홍보컨설팅회사 JSI 파트너스를 창업했다. 폭넓은 일본 네트워크를 가지고 있으며 현지에서 직접 보고 느낀 것을 엮어 글쓰기를 하고 있다. 저서로 <현해탄 파고(波高) 저편에> <홍보는 위기관리다> <커피, 검은 악마의 유혹>(장편소설) 등이 있다.