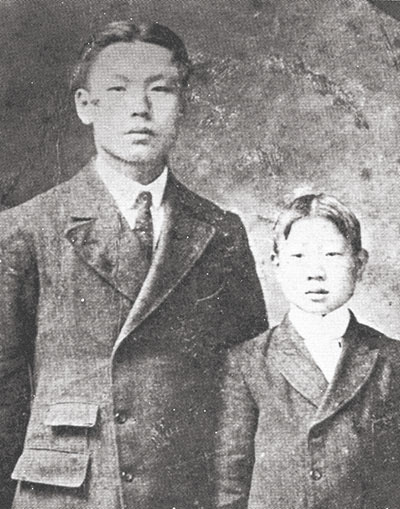

↑ 유일한과 중국계 아내 호미리

by 김지지

문재인 대통령이 1월 21일 경기도 부천에 소재한 유한대의 졸업식에 참석했다. 유한대는 설립자 유일한 박사의 교육철학에 따라 1962년 발족한 유한학원이 1977년 설립한 전문대학이다. 유일한 박사의 삶을 조명한다.

기업의 사회 환원 실천한 기업인

유일한(1895~1971)의 생전 기업 이념은 이랬다. “정성껏 좋은 상품을 만들어 국가와 동포에 봉사하고, 정직·성실하고 양심적인 인재를 양성·배출한다. 기업은 첫째 회사를 키워 일자리를 만들고, 둘째 정직하게 납세하며, 셋째 남은 것은 기업을 키워준 사회에 환원한다.” 실제로 유일한은 자신이 정한 이념을 모두 실천했다. 유일한은 평남 평양에서 9남매 중 장남으로 태어났다. 부친은 도매상으로 돈을 벌어 자식들을 일찌감치 해외 유학을 보낼 정도로 교육열이 높았다. 장남 유일한은 미국, 차남은 러시아, 3남은 중국, 5남은 일본으로 보냈다. 유일한은 부모 슬하에서 응석을 부릴 나이인 9살 때 박장현 대한제국 순회공사를 따라 미국으로 건너갔다.

1905년 2월 샌프란시스코에 도착한 유일한이 처음 둥지를 튼 곳은 미국 중부 네브래스카 주 커니라는 작은 농촌 도시였다. 당시 박장현의 미국행에는 독립운동가 박용만과 정한경 등 여러명이 동행했다. 유일한은 박용만이 1909년 네브래스카 주 헤이스팅스에 설립한 ‘한인소년병학교’에서 훈련(1909~1912)을 받았다. 그 때 형성된 민족의식과 자주독립 사상은 이후 유일한이 전개한 독립운동의 원천이 되었다.

유일한은 헤이스팅스고교 시절부터 신문팔이, 구두닦이, 식당 종업원 등 닥치는 대로 일을 하는 주경야독으로 1916년 미시간주립대 상과에 입학했다. 대학 때는 중국에서 수입한 특산물을 보부상처럼 갖고 다니며 팔았다. 1919년 4월, 150여 명의 재미 한인 대표가 필라델피아에 모여 사흘간 한인자유대회를 열었을 때는 결의문을 낭독했다.

서재필, 버드나무 그려진 목각품 선물하며 격려

유일한은 1920년 대학 졸업 후 뉴욕의 제너럴일렉트릭(GE)에 입사했다. 당시 GE는 중국을 비롯한 동양 시장에 진출할 생각으로 유일한에게 동양 지역의 총지배인을 맡기려고 했으나 유일한은 거절하고 1922년 퇴사해 미국인 대학 동창과 숙주나물을 판매하는 ‘라초이 식품회사’를 차렸다. 중국인들이 즐겨 먹는 만두에 숙주나물(중국어로 라초이)이 필수적으로 들어간다는 것에 착안한 사업 아이템이었다. 유일한은 미국의 곡창지대인 오하이오주 등에서 원료인 녹두를 대량으로 구입해 숙주나물을 재배하고 통조림을 만들어 큰 성공을 거뒀다.

유일한은 자신감이 생기자 1924년 서재필, 정한경 등과 함께 한국, 중국, 러시아 등의 토산품을 취급하는 ‘뉴일한(New Il Han) 주식회사’를 설립했다. 사장과 부사장인 서재필과 정한경도 일부 출자했지만 최대주주는 유일한이었다. 1925년 유일한은 중국계 여성 호미리와 결혼했다. 그는 동양 여성 최초로 코넬대에서 소아과 전문의 자격을 취득한 소아과 의사였다. 유일한은 1926년 모든 사업을 접고 귀국선에 몸을 실었다. 서재필은 고국으로 떠나는 유일한에게 딸이 만든, 버드나무가 그려진 목각품을 선물하며 “자네 성이 버들 류(柳)이니 버드나무처럼 무성하게 잘 자라기를 바란다”며 격려했다. 이 버드나무 목각품은 장차 ‘버들표 유한양행’ 로고가 된다.

#유일한 #유한양행 #박용만 #이승만 #한인소년병학교 #냅코작전 #유언장 #안티푸라민 #펄벅