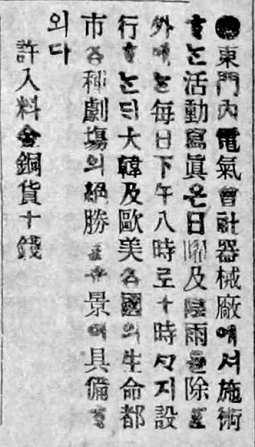

↑ 영화계가 우리나라 최초 영화 상영의 근거로 삼고 있는 1903년 6월 23일 자 황성신문 영화 광고.

국내 최초 영화 상영장은 동대문 전차 차고

우리나라에서 영화가 처음 상영된 것은 1903년 6월 23일 전후라는 게 통설이다. 영화사 전문가들은 ‘동대문 한성전기회사의 기계창에서 비 오는 날을 제외하고 매일 저녁 8시부터 10시까지 조선과 구미 각국의 모습을 담은 활동사진(영화)을 입장료 10전을 받고 보여준다’는 1903년 6월 23일자 황성신문 광고를 근거로 든다. 따라서 한성전기회사의 동대문 전차 차고 안에 영화 상영 시설을 갖춘 ‘동대문 활동사진소’가 최초의 영화 상영장인 셈이다. 활동사진에 대한 당시 관객의 반응은 뜨거워 10일간이나 상영되었다. 우리나라 최초의 상설극장인 ‘협률사’도 이에 자극을 받아 보름 뒤인 7월 10일 활동사진을 상영했다. 다만 영화평론가 김종원이 1897년 10월 19일 자 영국 런던타임스 기사를 근거로, 1897년 10월 10일 이전에 영화가 상영되었다고 주장해 한때 최초 논란이 있었으나 김종원이 기사의 원본을 공개하지 않아 논란이 더 이상 확산하지는 않았다.

1903년 동대문 한성전기회사 기계 창고에서 활동사진이 상영된 후 1904년 12월 일본활동사진회가 소광통교 부근에 흥행장을 설치해 영화를 상영하고 1907년 4월 프랑스인 마전이 서소문밖 새다리 부근에 마련한 벽돌집에서 영화를 상영했다. 1906년 11월 진고개 충무로의 송도좌에서도 영화를 상영했다는 기록이 있다. 한성전기회사의 동대문 활동사진소는 1907년 6월 창극과 연극 상연을 위한 광무대로 개조되었고 1908년 9월 박승필이 이 광무대를 임차해 구극 전용 극장으로 사용했다.

#최초 #영화 #극장 #단성사 #우미관 #경성고등연예관 #조선극장 #박승필

☞ 전문(全文)을 다른 곳으로 옮겼습니다. 클릭!!