↑ 청와대 본관

by 김지지

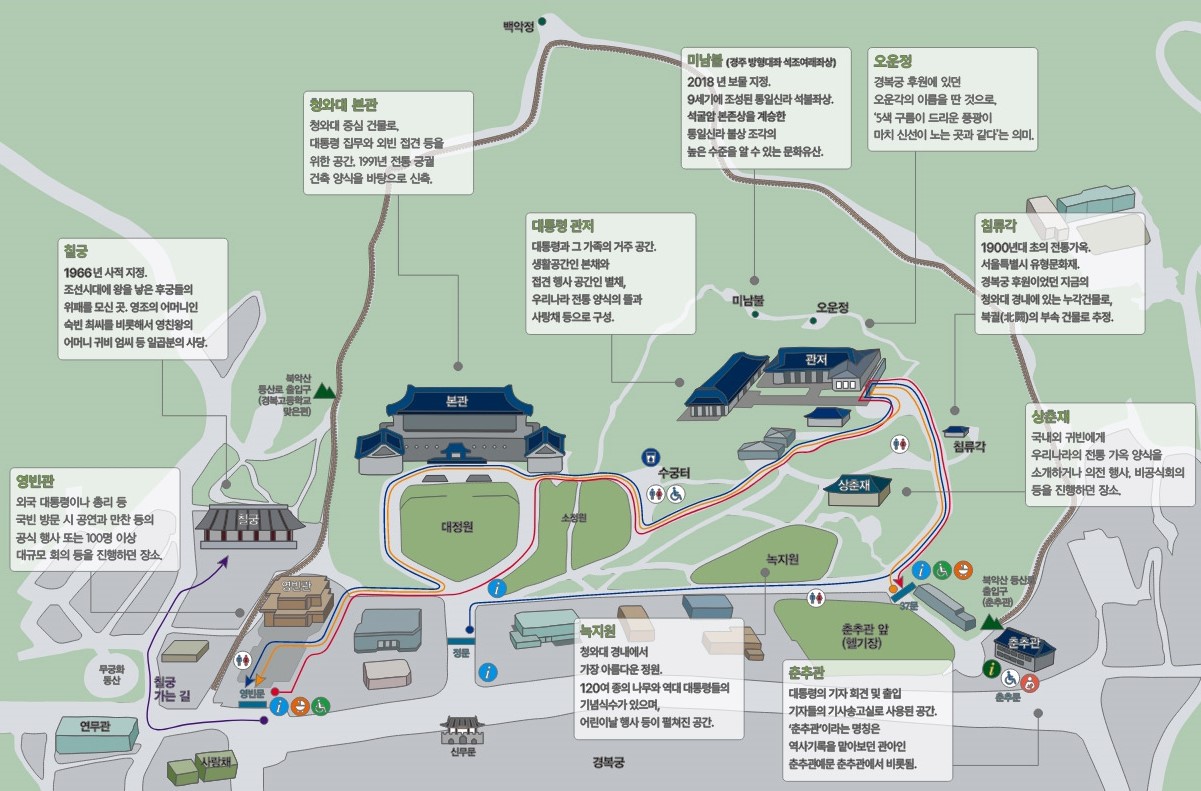

윤석열 대통령 당선인이 대통령 집무실을 현재의 청와대에서 용산 국방부 청사로 옮기겠다고 2022년 3월 20일 발표했다. 이에 따라 5월 10일 918년만에 청와대가 시민 품으로 돌아왔다. 대통령 집무실을 청와대가 아닌 다른 곳으로 옮기겠다는 구상은 윤석열 당선인이 처음은 아니다. 김영삼·김대중 전 대통령은 광화문 정부서울청사에서 근무하려 했고, 노무현 전 대통령은 세종시로 집무실을 옮기려 했다. 문재인 대통령은 광화문 대통령 시대를 대선 공약으로 발표한 뒤 취임 후 이전을 검토했으나 경호와 보안 등의 문제로 포기했다. 그러나 윤석열 당선인은 대통령에 취임하자마자 이 비밀의 정원 빗장을 열어젖혔다. 청와대가 역사적으로 어떤 과정을 거쳐 현재에 이르렀는지 그 과정을 살펴본다. 2022년 6월 9일 방문했을 때 첫 느낌은 현대판 궁궐같아 보인다는 점이다.

■청와대 의미

청와대는 좁은 의미로는 푸른 기와(靑瓦)의 본관 건물을 지칭한다. 그러나 청와대가 갖고 있는 의미는 복합적이다. 먼저 떠오르는 게 대통령의 집무와 생활 공간이다. 여기에 대통령을 보좌하는 비서실의 행정공간과 단체 손님을 맞는 만남의 공간도 청와대 범주에 속한다. 그러다보니 대통령의 국정수행 전반을 수행하고 보좌하는 공간으로 확대되어 사용되고 있다. 미국에서 대통령 관저와 집무실, 그리고 대통령을 보좌하는 행정기구를 통틀어 ‘백악관’이라고 칭하는 것과 같다. 행정구역상으로는 서울 종로구 청와대로1에 속한다.

■청와대 터 역사

▲고려

청와대 자리에 왕실 건물이 들어선 것은 고려 중기로 거슬러 올라간다. 당시 고려에는 수도 개경(개성)과 서경(평양)이 있었는데 고려 문종이 1067년 지금의 서울인 양주를 ‘남경’으로 새롭게 정하고, 다음해 이궁(별궁)을 지은 것이 그 시작이다. ‘고려사’에는 ‘남경에 신궁(新宮)을 세웠다’고 기록되어 있다. 하지만 이때의 신궁 위치가 어디였는지는 알 수 없다. 남경은 몇 년 뒤 폐지되었다.

고려 15대 왕 숙종은 수도를 남경으로 천도할 생각이었다. 숙종은 1101년(숙종 6년) 남경개창도감을 설치하고 그해 10월 궁궐 공사를 시작해 1104년(숙종 9년) 5월에 이궁(별궁)을 완성했다. ‘고려사’는 숙종이 대신과 내관을 거느리고 이곳을 찾아 10여 일 머물렀다고 기록했다. 당시 궁궐 장소는 북악산 바로 아래 즉 지금의 청와대 부근으로 추측된다. 근거는 1394년(태조 3년) 천도를 위해 한양을 답사한 권중화 등이 올린 상소에 “고려 숙종 시대에 경영했던 궁궐 옛터가 너무 좁다. 그 남쪽을 궁궐터로 정했다”는 태조실록(1394년 9월 9일)이다. 비록 조선시대의 기록이지만 숙종 때의 남경 궁궐이 경복궁보다 더 북쪽 즉 지금의 청와대 자리였음을 알 수 있다.

하지만 숙종은 당초 계획과 달리 남경으로 천도하지 않았다. 당시 도참서인 ‘도선기’에 ‘개경(개성), 서경(평양), 남경(서울)에서 4개월씩 머물러야 나라가 흥한다’고 적힌 것을 근거로 번갈아 거주하는 곳으로 삼았던 것으로 보인다. 이후 남경 천도 계획은 흐지부지 끝났다. 게다가 1128년(인종 6년) 남경 궁궐에 화재가 발생해 궁궐 기능이 사실상 소멸되었다. 그로부터 다시 150여년이 지난 고려 우왕(1374~1388) 대에 천문과 역술을 관장하던 서운관에서 남경 천도를 주장했다. 우왕은 남경 궁궐에 머물면서 천도를 추진했으나 결국에는 5개월만에 다시 개경으로 환도해 천도는 사실상 유야무야되었다.

▲조선

조선 태조 이성계는 1394년 도읍을 개경에서 한양으로 천도하고 경복궁을 창건했다. 당초 경복궁은 남경 궁궐터에 지으려고 했으나 터가 협소해 궁궐 터 남쪽에 자리를 잡았다. 남경 궁궐터는 1426년(세종 8년) 경복궁 ‘후원(後苑)’으로 조성되었다. 세종은 1433(세종15년) 경복궁과 후원을 연결하기 위한 신무문을 경복궁 북쪽에 새로 냈다. 이후 후원은 역대 왕들이 휴식을 취하거나 연무장·과거장으로 사용되었다. 그러다가 1592년 임진왜란 때 경복궁과 함께 불에 타 사실상 빈터로 방치되었다.

다만 회맹단(會盟壇) 활동은 이곳에서 계속 유지되었다. 회맹단은 임금이 신하들로부터 충성 맹세를 받았던 제단이었다. 회맹제는 조선 초기 태종 때 시작해 18세기 영조 때까지 꾸준히 열렸다. 1417년(태종 17년)에는 개국공신과 그 적장자가 모두 모여 대규모 회맹을 했다. 하지만 회맹단 일대는 임진왜란 이후 궁궐도 없고 민가도 없어 황량했다. 18세기 정선의 그림에 텅 빈 일대 풍경이 잘 나타난다.

경복궁은 임진왜란 후 270여년이 지난 1867년(고종 4년) 흥선대원군의 경복궁 중건으로 완전히 새로워졌다. 대원군은 신무문 북쪽 후원을 ‘북원(北苑)’이라 이름 짓고 창덕궁 춘당대를 모방해 경무대(景武臺)를 조성했다. 춘당대는 왕이 참석한 가운데 문무 관원을 채용하는 과거 시험 장소로 너른 마당을 앞에 두고 있다. 경무대 관련 첫 기록은 1869년 ‘왕이 경무대(景武臺)에 나아가 경과 정시(慶科廷試)를 행하였다. 문과에서 도석훈 등 15인과 무과에서 원세욱 등을 뽑았다.’(고종실록 6년 3월 20일)이다. 1892년(고종 29년) 경에 그린 ‘수선전도’에도 경복궁 신무문 밖 후원 지역에 ‘경무대’라는 지명이 한글로 표기되어 있다.

#청와대 #대통령 #남경 #회맹단 #경무대 #융문당 #윤보선 #조선 #칠궁 #문화재

☞ 전문(全文)을 다른 곳으로 옮겼습니다. 클릭!!