↑ 무령왕릉 내부 모습

by 김지지

유물에도 팔자가 있다. 발굴 당시 ‘세기의 대발견’이라는 찬사가 쏟아졌던 백제 무령왕릉의 발굴과정을 살펴보면 정말 팔자가 있음을 실감하게 된다. 1450년을 온전한 상태로 제 모습을 지켜오다 우연히 처녀분인 채로 발견될 때만 해도 무령왕릉의 팔자는 괜찮아 보였다. 문제는 잘못된 발굴이었다. 이로 인해 무령왕릉의 팔자는 기구한 운명 속으로 빠져들었다.

1450년 동안 땅 속에서 긴 잠을 자다가 깨어나

충남 공주 송산리에는 백제가 웅진(공주)에 도읍할 당시 왕과 왕족의 무덤 7기가 있다. 그중 하나가 무령왕릉이다. 백제는 기원전 18년 건국되어 660년 신라와 당나라 연합군에 무너질 때까지 세 곳을 수도로 삼았다. 한성(서울)은 첫 번째 수도로 서울 풍납토성에 왕성을 조성했다. 백제는 이후 지금의 경기도와 충청도·전라도 일대까지 장악하는 전성기를 누렸지만 고구려의 남진정책에 밀려 475년 금강을 낀 웅진(공주)으로 도읍을 이전했다. 백제가 마지막이자 세 번째 수도인 사비(부여)로 옮긴 것은 538년이었다. 따라서 공주 송산리 고분군이 조성된 것은 475~538년 사이다.

송산리 고분군의 존재는 조선 중종 때 편찬된 ‘신증동국여지승람’(1530년)에도 기록되어 있다. 이로 미루어 책 발간 이전이든 이후든 수많은 도굴 시도가 있었을 것이다. 기록상 남아있는 마지막 도굴자는 일제강점기 공주고보 교사로 근무한 가루베 지온(輕部慈恩)이다. 그는 발굴조사를 명목으로 백제 왕릉들을 파헤쳤다. 공주를 떠날 무렵인 1940년 스스로 “백제 고분 1000기 이상을 조사했다”고 말할 정도였다.

무령왕릉이 발굴되기 1년 전인 1970년, 송산리 고분군 가운데 5호분(석실분)과 6호분(벽돌무덤)에서 비만 오면 무덤 안으로 물이 스며들었다. 공주박물관 측이 1971년 여름 장마를 앞두고 배수로를 만들기 위해 뒤쪽 언덕을 파내려간 것은 6월 29일이었다. 그런데 공사 중이던 7월 5일 한 인부의 삽이 땅속에 묻혀 있는 벽돌 모서리에 부딪혔다. 1450년 동안 긴 잠에 빠져 있던 백제 무령왕을 깨우는 소리였다.

소식을 듣고 공사 현장으로 달려간 김영배 관장의 얼굴에 믿을 수 없다는 표정이 역력했다. 6호분에서 북쪽으로 3m 정도 떨어진 곳에서 새로운 벽돌 벽면이 발견되었기 때문이다. 계속된 발굴로 아치형의 벽돌이 드러났다. 김영배 관장은 작업을 중단시키고 서울의 문화재관리국에 이 사실을 보고했다.

김원룡 국립중앙박물관 관장을 단장으로 한 발굴단이 현지에 도착한 것은 7월 7일이었다. 이미 벽체의 3분의 1 정도가 발굴되어 있었다. 오후 4시쯤 1m 정도 파내려갔을 때 벽돌을 옆으로 쌓은 아치형 입구가 나타났다. 철야작업을 해서라도 그날 밤 발굴작업을 끝내고 다음날부터 본 조사에 들어갈 예정이었으나 해질 무렵부터 내리기 시작한 비로 작업현장에 물이 고여 발굴단은 서둘러 배수로를 설치하고 다음날로 작업을 미뤘다.

7월 8일 본격적인 작업이 재개되었다. 오후 3시쯤 바닥 부분까지 파들어가고 오후 4시 15분쯤 김원룡, 김영배 두 사람이 폐쇄부 맨 위의 벽돌 2개를 들어냈다. 무령왕의 혼이 깨어나는 역사적인 순간이었지만 한편으로는 한국 고고학계가 두고두고 가슴을 쳐야 했던 가슴 쓰린 순간이기도 했다. ‘100년에 한번 있을까 말까 한’ 대발견을 감당해낼 인적 인프라가 제대로 갖춰지기도 전에 잠에서 깬 무령왕의 얄궂은 운명이었는지 모른다.

벽돌을 뜯어내니 연도(무덤 속의 방으로 들어가는 복도) 한가운데에서 난생 처음 보는 동물상 한 개가 낯선 침입자를 지켜보고 있었다. 나중에 확인한 바에 따르면 그 동물상은 무덤 입구에서 외부의 사악한 기운이나 잡귀 등을 막아내는 상상의 동물 ‘진묘수(鎭墓獸)’였다. 진묘수는 나중에 국보 162호로 지정되었다.

“무령왕이다!” 신음하듯이 외쳐

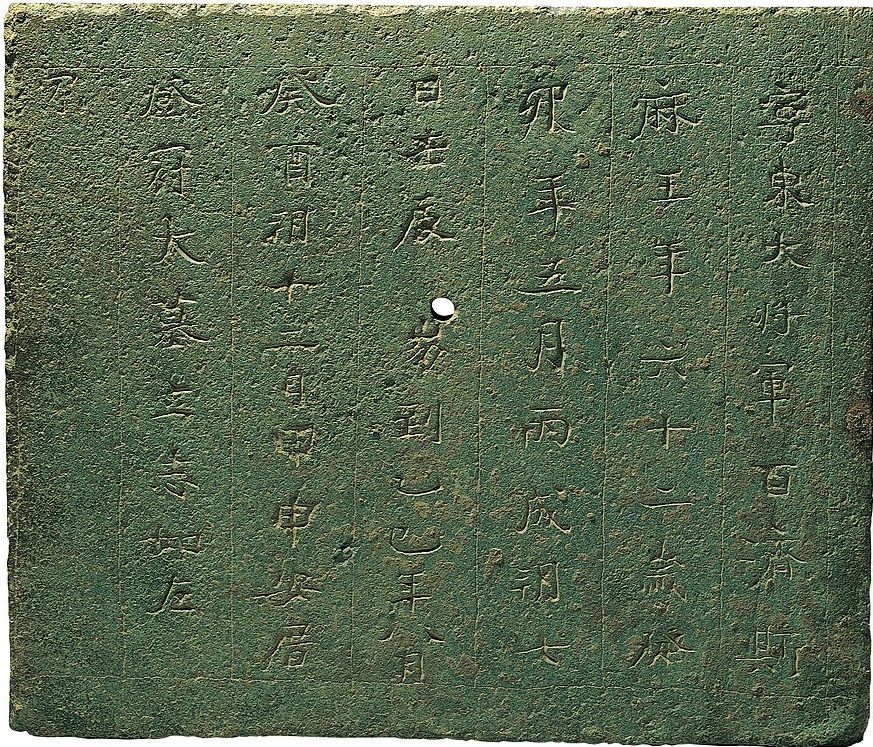

발굴단이 동물상을 꺼내고 안으로 들어가자 네모난 돌판 두 장이 눈에 띄었다. 돌판을 살펴보니 ‘영동대장군백제사마왕(寧東大將軍百濟斯麻王)’이라는 글귀가 희미하게 새겨져 있었다. 돌판이 무덤 주인의 행적 등을 새겨놓은 지석(誌石)임을 알고 있는 발굴단은 심장이 멎는 듯했다. 그들은 눈빛으로 감격을 나누며 “무령왕이다!”를 신음하듯이 외쳤다. “키가 8척이고 눈썹과 눈이 그림 같았다. 인자하고 관대해 백성들의 마음이 혼연히 그를 따랐다”고 ‘삼국사기’가 전하는 백제 25대 왕인 그 무령왕(재위 501~523)이었다. 영동대장군은 무령왕이 중국 양나라 무제로부터 받은 벼슬이고 사마왕은 생전의 이름이었다. 무령왕은 죽은 뒤에 내린 시호였다.

지석에 따르면, 무령왕은 62세 때인 523년 5월 7일에 사망해 27개월 뒤인 525년 8월 12일에 안장했다. 무령왕비는 526년 11월에 사망해 역시 27개월 뒤인 529년 2월에 기존 무령왕릉을 다시 열어 무령왕 옆에 안치했다. 그때까지 삼국시대의 수많은 왕릉이 발굴되고 도굴되었지만 무덤의 주인이 누구인지를 확실한 기록과 유물로 알려준 것은 무령왕릉이 처음이었다.

발굴단이 대략 내부조사를 마치고 4시 30분 무덤에서 나왔을 때 밖에는 호기심 가득한 구경꾼들과 기자들로 야단법석이었다. 그들에게 “무덤은 무령왕과 왕비의 지석을 갖춘 완전분”이라고 알려주자 발굴 현장은 혼란의 소용돌이로 빠져들었다. 발굴을 지켜보던 구경꾼들은 박수 치며 환호했고 언론사 간에는 취재 경쟁이 불붙었다. 그러자 김원룡 단장은 기자들에게 “무덤 속으로는 절대 들어가지 말라”고 당부하고 연도 입구 밖에서만 내부를 향해 사진을 찍도록 했다. 그러나 근접촬영을 시도하던 누군가 청동숟가락을 부러뜨리는 실수를 저지르는 등 질서가 좀처럼 지켜지지 않았다.

발굴 후 백제역사 다시 쓰이고 백제문화 화려하게 부활

자칫 큰 사고가 날 것을 우려한 발굴단은 곧 천추의 한이 될 무리한 결정을 하게 된다. 가급적 빨리 발굴을 끝내는 것이 보도진이나 구경꾼들과의 마찰과 사고방지에 효과적이라는 결론을 내린 것이다. 발굴단은 급히 사진을 찍고 실측도를 작성한 뒤 밤 10시쯤부터 큰 유물만 대충 수습하고 나머지는 발굴용 삽으로 퍼서 포대 가마니에 쓸어담았다. 최소 1년도 더 걸렸을 발굴 작업을 일사천리로 해치운 것이다. 훗날 출토 유물을 세어보니 4600여점이었고 국보로 지정한 것도 12종 17건이나 되었다. 그중 금제 관모장식은 백제의 예술적 경지를 대변했다. 불꽃이 타오르는 듯 역동적인 왕의 장식과, 꽃병 속에서 연꽃이 피어나는 듯 단아한 왕비의 장식이었다. 또 금귀걸이와 금목걸이, 신수(神獸·신령스러운 짐승) 무늬 거울, 베개, 무덤 입구에 뒀던 그로테스크한 진묘수(鎭墓獸·무덤을 지키는 짐승) 조각 등 ‘A급’ 유물이 무더기로 쏟아졌다.

밤새도록 계속된 유물 수습이 끝난 시간은 7월 9일 오전 8시경이었다. 살아 숨쉬던 무령왕릉의 생명도 이것으로 끝이 났다. 생전에 김원룡 박사는 “이 엄청난 행운이 멀쩡하던 나의 머리를 돌게 했다”며 가슴을 쳤다. 나중에 유물을 보던 박정희 대통령까지 왕비의 팔찌를 휘었다 폈다 해 그것을 지켜보는 김원룡의 가슴을 철렁거리게 했다. 수난은 여기서 그치지 않았다. 발굴 후에 있었던 두 차례의 보수로 내부가 기울고 비가 새기 시작했다. 결국 후손을 잘못 만난 무령왕은 1997년 영구폐쇄되어 다시 땅속에 묻혀야 하는 신세가 되었다.

‘최악의 발굴’이라는 오명에도 불구하고 발굴의 의미는 컸다. 편년이 정확지 않았던 백제 역사가 다시 쓰이고 잊힌 웅진시대 백제문화가 화려하게 부활했기 때문이다. 지석에는 미지의 정보가 가득 담겨 있었다. 무령왕이 선왕인 동성왕의 둘째 아들이라는 ‘삼국사기’ 기록이 틀렸다는 점, 왕의 죽음을 기록하면서 천자의 죽음을 뜻하는 ‘붕(崩)’이라 표현한 점, 사후 2년 3개월이 지난 시점에 이르러 비로소 무덤에 안장됐다는 점 등이다.

무덤 주인의 확인은 유적·유물의 절대연대가 파악되었다는 의미다. 다른 유적·유물 연구의 비교 기준이 된다는 뜻이다. 덕분에 무령왕릉 유물들은 6세기 초반 삼국시대 유물 연구의 기준이 되고 있다. 왕릉의 구조와 출토유물에 중국 남조 양나라 지배계층 무덤 양식이 모방되어 있고, 관의 재질이 일본 남부에서만 자라는 금송(金松)으로 짜인 사실도 밝혀져 중국·일본과의 대외문화 교류가 활발했음을 알려주었다. 수많은 유리 구슬은 화학 성분 분석 결과 인도 남부나 태국산일 가능성이 제기됐다. 왕과 왕비는 삼년상을 치렀다는 당시 풍속과 도교풍의 내세관을 보여주기도 했다.

아직도 무령왕릉의 수수께끼가 모두 밝혀진 것은 아니다. 누가 이 무덤을 만들었고, 무엇 때문에 백제 토기 대신 중국산 청자를 갖다 놨으며, 왜 일본산 나무로 관을 만들었고, 묘실을 막은 벽돌은 왜 새것이 아닌 재활용품을 썼던 것일까?