19세기 말 파리에는 매독이 창궐

매독 치료제가 개발되기 전까지 매독에 대한 공포는 20세기 후반 에이즈 공포와 비교될 만큼 무서웠다. 15세기 말 매독이 유럽에서 발견된 후 400여 년 동안 유럽에서만 1,000만 명이 죽은 것으로 알려졌고, 19세기 말 파리 인구의 15%가 매독 환자였다는 통계가 있을 정도로 창궐했다. 20세기 초반의 또 다른 보고서는 정신병동에 수용된 환자 가운데 3분의 1이 매독 희생자라고 집계했다. 그런데도 20세기 초반까지 매독의 병리학적인 특성은 여전히 알려지지 않았다.

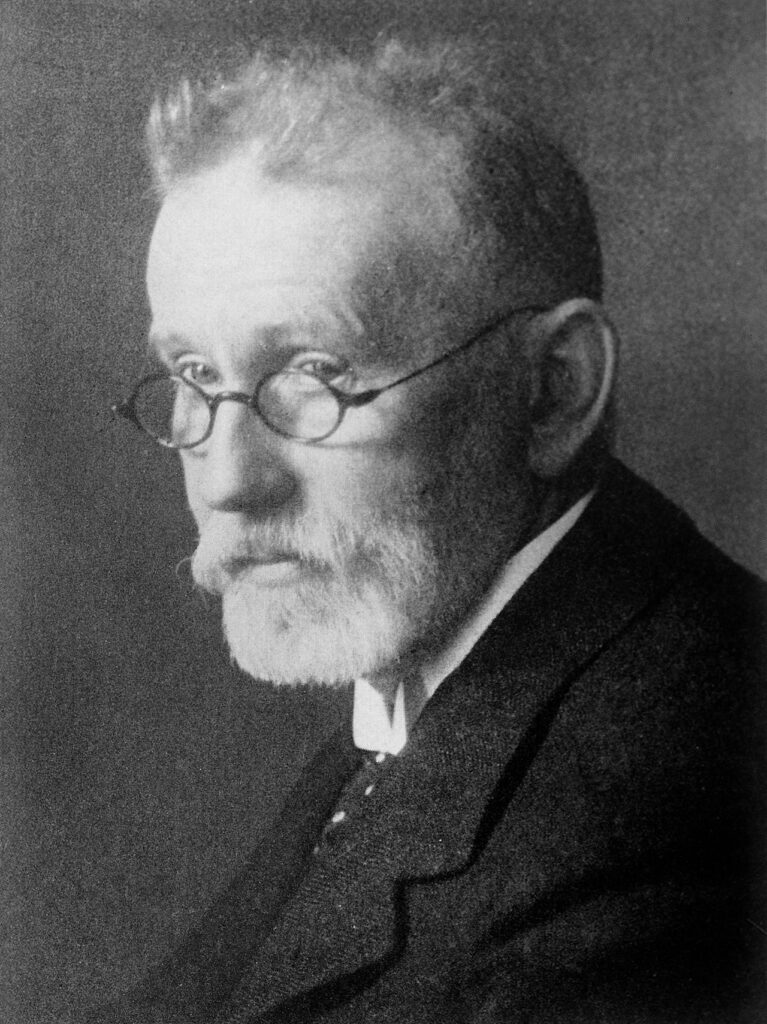

이 매독에서 인류를 구해낸 인물은 파울 에를리히(1854~1915)다. 그는 독일의 유대인 집안에서 태어나 브레슬라우대와 라이프치히대 등에서 의학을 전공했다. 그러나 환자를 치료하기보다는 원인균을 발견하고 사멸하는 것에 더 관심이 많았다. 학창 시절부터 동물의 조직을 염색하는데 사용하는 색소에 관심이 많아 의과대를 졸업한 뒤에도 동물 조직의 염색에 관한 연구에 몰두다.

베를린 의과대의 연구원으로 활동할 때는 색소를 산성·염기성·중성으로 분류하고 혈액 세포 안에 있는 매우 작은 알갱이를 염색하고 관찰하는 일을 했다. 이 방법은 훗날 혈액학과 조직학 염색 방법의 토대가 되었다. 1882년 코흐가 결핵균을 발견했을 때는 코흐의 방법을 개량한 염색법을 고안해 발표했다.

그러던 어느날 에를리히는 ‘메틸렌 블루’라는 염료를 토끼 귀의 정맥에 주사하는 실험을 했다. 염료는 혈류를 타고 온몸으로 퍼졌다. 그런데 다른 부분은 염색되지 않고 신경의 끝만 파랗게 물이 들었다. 이 사실을 통해 에를리히는 “동물의 몸을 이루는 여러 조직 중에서 특정 부위만 염색하는 염료가 있다면 그 염료로 사람의 조직에 있는 세균만을 염색해 죽일 수 있을 것”이라는 가설을 세웠다. 이후 그는 ‘특정 세균이 특정 질병을 일으킨다’는 이른바 ‘코흐의 정리’에 입각해 사람의 세포에는 손상을 주지 않고 인체에 침입한 세균만 죽이는 특효약을 찾는 데 모든 연구를 집중했다.

1908년 면역학 연구 공로로 노벨 생리의학상 받아

에를리히는 1896년 혈청 연구와 관리를 위해 독일 프랑크푸르트에 설립된 국립연구소장으로 임명되자 본격적으로 화학요법제 연구를 시작했다. 화학물질의 구조에 따라 세포 내에서 작용 기전(약물이 체내에서 효능을 발휘하는 생화학 반응 과정)이 어떻게 달라지는지를 연구한 그의 노력은 항균 효과를 지닌 화학물질의 발견으로 이어졌다.

1901년 말라리아 병원균을 처음 발견한 샤를 라브랑의 연구 논문을 읽었는데 논문에는 원생생물인 ‘트리파노소마’가 말들의 뒷다리를 못 쓰게 하고 쥐에게는 ‘말 드 카데라’라는 병을 일으킨다고 적혀 있었다. 에를리히는 트리파노소마를 연구 대상으로 삼아 염료를 이용한 미생물 사냥에 나섰다. 어느날 ‘트리판 레드’라는 염료를 쥐에게 주사했더니 그때까지 쥐들을 죽이던 트리파노소마가 쥐의 혈액 속에서 녹아 없어진 것을 확인할 수 있었다.

에를리히는 이후에도 지루한 실험을 계속하던 중 한 잡지에서 ‘아톡실’과 관련된 기사를 읽었다. 아톡실을 주사하면 수면병에 걸린 쥐들은 거의 치료된 반면 수면병에 걸리지 않은 쥐들은 대부분 죽는다는 내용이었다. 에를리히는 1903년 아톡실을 트리파노소마에 적용시켜 보았으나 성공하지 못했다. 그런데 2년 후 다른 연구자가 아톡실이 트리파노소마에 감염된 동물의 혈액에서 치료 효과를 보인다는 연구 논문을 발표했다. 에를리히는 다시 한 번 아톡실의 효과를 시험했으나 이번에도 아톡실이 심각한 부작용을 야기한다는 사실만 알아냈을 뿐 성과가 없었다. 이유를 몰라 고민하던 중 아톡실의 구조를 조금 바꾸면 다른 결과를 낼지 모르겠다고 생각했다.

그러던 중 1905년 독일의 동물학자 프리츠 샤우딘과 에리히 호프만이 현미경으로 매독의 원인균인 ‘스피로헤타균’을 발견한 사실을 알게 되었다. 샤우딘은 스피로헤타균이 트리파노소마와 매우 유사하다고 발표했다. 에를리히는 그렇다면 스피로헤타균을 죽일 수 있을지 모른다고 생각하고 매독균을 본격적으로 연구하기 시작했다. 먼저 감염된 원숭이를 실험 대상으로 삼아 매독균을 사멸할 수 있는 화학요법제를 연구했다. 매독 치료에 대한 성과가 아직 나오지 않았는데도 에를리히는 1908년 면역학 연구 공로로 엘리야 메치니코프와 함께 노벨 생리의학상을 받았다.

특정 세균만 죽여 ‘마법의 탄환’으로 불려

매독 치료를 위한 에를리히의 연구는 계속되었다. 에를리히는 동물에 비소 화합물을 투여해 항균 검사를 시행했다. 검사는 600번 넘게 계속되었으나 성과가 없었다. 그러던 중 1909년 매독균에 감염된 토끼를 이용한 실험에서 606번째로 합성한 비소 화합물인 ‘아르스페나민’이 효과가 있음을 밝혀냈다. 에를리히는 동물실험에 이어 임상 실험까지 거쳐 1910년 4월 19일 이 비소 화합물이 매독 원인균 스피로헤타에 효과가 있다는 연구 결과를 독일에서 개최된 국제의학회의에서 발표했다.

에를리히는 흔히 606호라 불리는 이 약제를 ‘살바르산’이라고 명명하고 매독 환자들에게 투여했다. 효과는 놀라웠다. 살바르산은 매독균인 스피로헤타균을 죽이면서도 인체의 다른 세포에는 손상을 주지 않고 특정 세균만 죽여 ‘마법의 탄환’의 하나로 자리매김했다.

에를리히는 일부 부작용을 해결하기 위해 다시 실험을 거듭했고 914번 만에 더욱 쉽게 합성할 수 있으면서도 용해성이 높고 투여 방법이 간편한 신약 ‘네오 살바르산’을 1912년 발표했다. 인체 세포가 아닌 매독균에만 결합해 균을 죽인다는 이 신약은 세계적으로 센세이션을 불러일으켰다. 살바르산이 발표된 후 전염성 질환을 연구하던 학자들이 속속 치료제 개발로 방향을 틀었다. 그러나 누구도 20여 년 동안 특별한 성과를 내지 못했다. 1930년대 들어서야 게르하르트 도마크가 ‘프론토질’이라는 염료가 항박테리아성 물질임을 알아냈을 뿐이다.

도마크는 프론토질이 시험관 속의 격리된 박테리아는 죽이지 못하고 생체 내에서만 효과가 있다는 사실을 알아냈다. 이를 토대로 생체 내에서 프론토질이 다른 물질로 전환되어 박테리아를 공격하는 항체 효과를 갖는다는 결론을 냈다. 그는 프론토질을 분해해 효과적인 화합물을 얻었고 그것의 이름을 술폰아미드 염료라고 명명했다. 뒤이어 1940년 하워드 플로리와 언스트 체인에 의해 ‘페니실린’이 정제되고 같은 계열의 여러 항생제들이 속속 실용화되면서 전염병에 대항하는 인류의 노력은 가시적인 성과를 얻을 수 있었다.